高速铁路作为国民经济发展的重要基础设施,对完善国家综合交通运输体系、促进交通运输提质增效升级、引领和支撑国土开发和城镇建设具有重要意义。尽管我国高速铁路总体技术水平已进入世界先进行列,但高速铁路工程的建设仍面临着建设精度要求高、建设信息种类多、多方管理难度大等技术难题,对其建设过程管理水平也提出了更高的要求。因此,本项目依托陕西省教育厅科研计划项目、陕西省住建厅重大科研专项项目以及国家大型铁路工程企业委托的技术研发课题,通过基础研究和关键技术研究,系统地解决了高速铁路工程上述技术难题,提出了可复制可借鉴的“工程状态实时监测-工程数据实时共享-工程流程可视化监控”一体化的高速铁路工程智慧建造数据管理技术体系,并将研究成果在相关工程建设进行了推广应用,进而提升高速铁路工程建设精细化、信息化和促进高铁产业升级转型。主要创新成果如下:

(1)提出了高速铁路工程施工目标自动跟踪方法。针对高速铁路工程施工环境复杂、人员设备位置交叉较多,单个跟踪器难以有效跟踪遮挡或非刚性形变目标的问题,项目组根据高速铁路工程施工现场内移动目标的连续性,构建了增强群跟踪器逐帧处理图像,并优化滑动滤波窗口,建立由滑动窗口、SDAE和SVM组成的深度检测器整合检测结果和跟踪结果,实现了跟踪目标的特征提取,并通过加权P-N学习方式更新跟踪器和检测器,提高对在线样本的适应性,在离线训练和在线跟踪过程提高跟踪精度,突破了建设现场环境复杂,施工活动难以有效监测的技术瓶颈。该成果在中铁三局太焦铁路晋中特大桥等项目管理得到了应用。

(2)创新了高速铁路工程结构施工变形状态实时监测方法。桥梁工程是高速铁路建设的重要组成部分,随着高速铁路工程持续发展,桥梁工程发展迈向了大跨度、超大体量时代。其施工管理面临着线性控制精度要求高、质量控制难度大、高陡边坡数据采集及控制难度大,传统安全预警分析滞后等问题,项目组通过将倾斜摄影模型与CATIA模型结合,建立了“实景+”桥梁BIM模型,并将各监测点数据与模型对应节点关联,实时监控边坡与桥梁结构动态变形情况,并基于现场监测数据,结合桥梁技术状况评定标准、承载力检测评定规程等规范要求,建立了桥梁结构安全状态及变化趋势自动判定方法,并与BIM模型关联进行可视化安全预警,解决了铁路工程变形监测费时费工、监测信息滞后问题,为铁路工程桥梁结构安全预警提供数据基础。该成果在中铁十二局集团东溪河特大桥项目管理得到了应用。

(3)创建了高速铁路工程施工信息标准化表达方法。针对高速铁路工程施工过程数据种类多、数据量大、数据分析难等问题,且现有IFC标准中尚未对铁路工程施工过程因素定义相应的表达对象,尤其是铁路工程施工过程IFC数据描述的需求,项目组根据铁路工程施工活动要素间的联系,将高速铁路工程施工信息、组织实体、借助实体等施工活动抽象总结,并进行IFC标准实体匹配,增加尚未描述的铁路工程施工信息IFC实体定义,将施工信息进行分析抽象,构建了基于IFC的施工活动信息模型、基于IFC的组织实体信息模型、基于IFC的借助实体信息模型表达,高速铁路工程施工人、机、材、环境等要素的数字化表达,提高铁路工程施工过程的信息集成效率。

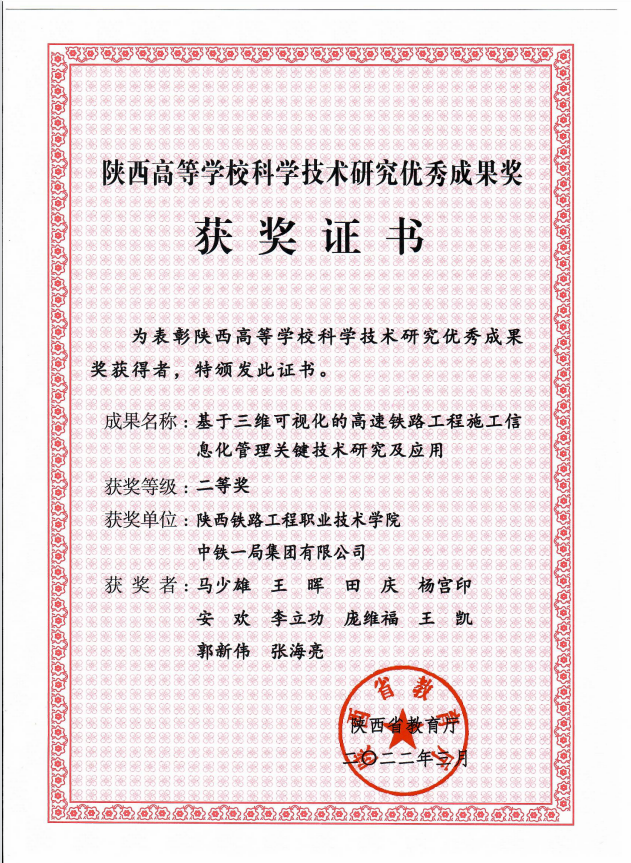

(4)研发了高速铁路工程信息化协同管理平台。针对高速铁路工程参建单位较多,涉及道路、桥梁、隧道、房建等单位,管理过程中存在参建单位间信息沟通不畅,协同调度智能化程度不高问题,项目组建基于创新点1、创新2采集的工程状态数据,并基于创新点3研发了高速铁路工程信息化管理平台,实时更新参建单位关注的工程进度、工程质量、工程物料等信息,对关键工序方案进行可视化交底和技术研讨。并对施工过程的质量、进度、物料等信息进行三维可视化预警和动态监控,同时为后续类似项目管理提供了数据支持和借鉴价值。该成果在夜郎河双线特大桥、武汉·歌笛湖项目管理得到了应用,并荣获中国铁路工程总公司科学技术奖一等奖、陕西省土木建筑科学技术奖二等奖、中国建设工程BIM大赛一等奖、中国设备管理创新成果奖一等奖等科技奖励8项。

本项目针对高速铁路工程建设单位实际技术难题的突破需求,依托中国中铁股份公司引导课题等项目,根据高速铁路工程施工特点,从高速铁路工程施工过程工程状态实时监测-工程数据实时共享-工程流程可视化监控关键技术等方面入手,形成了完整的“高速铁路工程智慧建造数据管理技术体系”,成功解决了高速铁路工程施工信息化管理技术难题。

自2014年以来,相关技术成果已在夜郎河双线特大桥、太焦铁路、东溪河特大桥等10余个工程中得到了成功应用,近3年项目新增产值1200万元,累计承担企业单位委托的技术开发(服务)合同10余项,累计为企业节约资金3021.19万元,为铁路工程的施工提供了显著的经济效益。在项目实施过程先后发表论文15篇,其中SCI/EI检索论文5篇,获专利授权5项,受理专利1项,软件著作权4项,获中国铁路工程总公司科学技术奖一等奖等荣誉8项,培育了陕西省中青年科技创新领军人才1名,多次获央广网、央视网等新闻媒体报道,给企业带来了良好社会效益。

未来业务模式介绍:未来计划以技术入股形式寻找具有雄厚经济实力的企业或个人合作。业务模式主要分两部分,一是服务模式:提供高速铁路工程施工信息化管理方法和技术体系;二是经销模式:为市场提供高速铁路工程施工信息化管理平台。